本章教材始建於1998/9/14, revised: 2017/2/16

第一節﹕海洋學之定義與範圍

一、海洋學之定義

海洋學(Oceanography)為研究海洋中各種自然現象並強調其與周圍環境間關連性質之科學。

二、海洋學之範圍

(一)物理海洋學(Physical Oceanography)﹕

研究海洋內部及其鄰近之大氣的各種性質與動態。由於海洋與大氣二者所具有之各種運動行為息息相關,因此許多氣象學的題材如果牽涉到海洋者亦常被包括在物理海洋學的研究範圍內。物理海洋學主要的研究對象包括﹕海流、波浪、潮汐、潮流、海水的物理性質(聲、光、電、磁等)、海洋內部的熱量分配、海水循環以及海洋與大氣間的各種交換問題。

(二)海洋地質學(Marine Geology)﹕

亦稱地質海洋學(Geological Oceanography),專門研究海底地質、古海洋環境、海底地層結構、海洋沈積狀況 以及海底礦物資源等。

(三)海洋化學(Marine Chemistry)﹕

亦稱化學海洋學(Chemical Oceanography),研究海水之化學成份與其分佈狀態及分析、提煉技術、海洋中有 機與無機物之組成、分佈與利用等問題。

(四)海洋生物學(Marine Biology)或生物海洋學(Biological Oceanography)﹕

專門研究海洋生物之各種生活現象(生殖、成長、覓食、寄生、共生等)與環境(溫度、鹽度、日光、營養等)之影響及習性。在應用方面多偏重於養殖技術、 資源管理、海洋生化資源利用(製藥、工業原料等)。

第二節、海洋學之發展

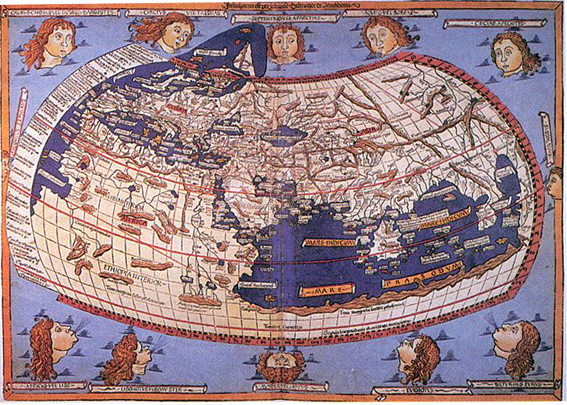

紀元前與中古世紀,世界各地人民即有出海捕魚或經由海路通商通航的記載,並且留傳有不少各式之世界地圖,可以証明當時人類即不斷向未知的海洋冒險行進。對西方早期幾個古文明,如埃及、希臘以及羅馬帝國,水運均是維持帝國重要的生命線,食物、乾貨、建材、部隊、兵器、軍需等都得依靠海運輸送。

腓尼基人(Phoenicians,位於現今敘利亞、黎巴嫩、以色列等地)是西方世界早期最了不起的水手,他們的足跡在公元前2000年之前便抵達了紅海、印度洋,公元前1500年與波斯灣地區貿易,隨後他們更向西通過直布羅陀海峽,向北抵達英倫三島,向南至加那利群島(Canary Islands)。公元前590年,腓尼基人受僱於埃及人自紅海出航,完整地繞航了菲洲,然後由直布羅陀海峽返回地中海。下一世紀,迦太基(Carthaginian,北菲利比亞一帶)水手們則探測了西菲海岸,並抵達剛果河流域。

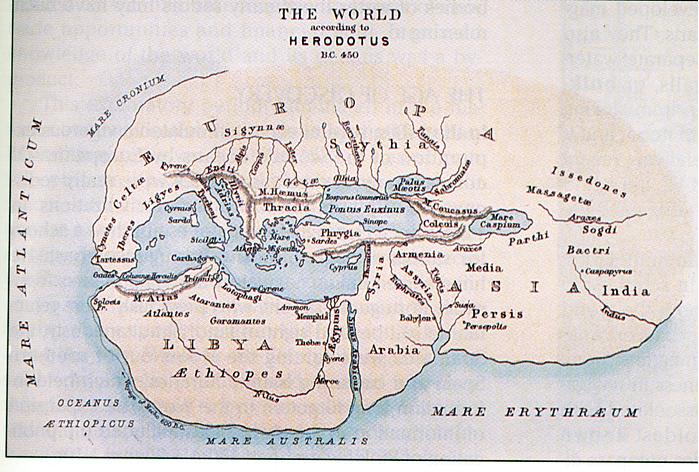

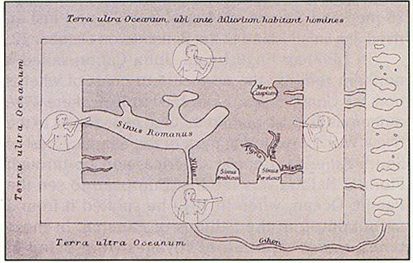

公元前325年,希臘探險家Pytheas航行至英國以及冰島,他亦認知到潮汐是和月齡有關。希臘、羅馬帝國時代,西方水手已有緯度的觀念,他們沿岸航行並藉助北極星與水平線之夾角來判斷船位。此外,Strabo (63BC-24AD)觀察火山、地表侵蝕、河川之沈積物搬運以及陸地上的海洋沈積物,他同時也記錄了潮位變化的資料並且量測了將近二公里深的海洋深度。另外,亞理士多德 (384-322BC)以及Seneca (54BC-39AD)注意到河川水流入海並不會使海水滿溢上陸地,同時蒸發作用也未曾讓海洋乾枯,因此他們了解到水循環的現象。希臘、羅馬時代西方對世界地理已有相當多的認識,例如Herodotus (450BC)以及Ptolemy (140AD)的地圖。然而,歐洲在公元500-900(黑暗世紀)以及900-1200(中世紀)卻發生了知識大退化,例如六世紀時歐洲人的世界地圖顯示許多地理知識均已佚失。

|

|

|

|

|

|

|

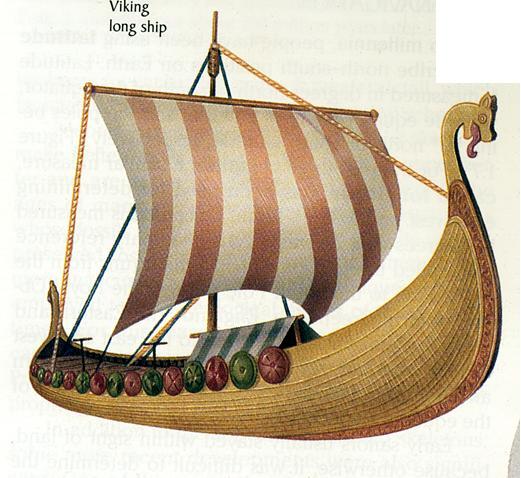

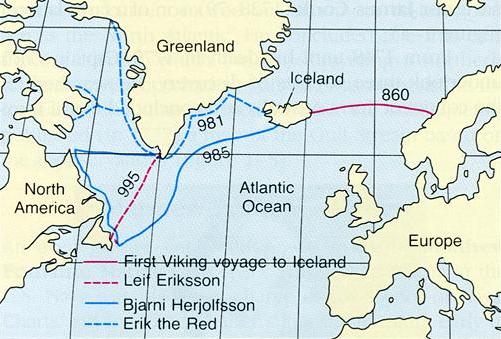

相反的,在這段時期海洋文明係由世界其他地區的民族所掌控。例如,維京人在十世紀時向西擴張,在今日紐芬蘭、加拿大東岸建立了殖民據點,但至十二世紀時由於氣候變壞,維京人便再未西行。

下圖:維京人所用的長船。

摘自Stowe, K. (1995) "Exploring Ocean Science", 2th ed.。

下圖:維京人所用的長船。

摘自Stowe, K. (1995) "Exploring Ocean Science", 2th ed.。

下圖:維京人的航線。維京人於公元860年抵達冰島,

981年Erik the Red由冰島抵格陵蘭。

隨後在當地建立了殖民地。Bjarni Herjolfsson以及Leif Eriksson(Erik the

Red之子)沿著前人的航線更抵達了北美洲大陸。

下圖:維京人的航線。維京人於公元860年抵達冰島,

981年Erik the Red由冰島抵格陵蘭。

隨後在當地建立了殖民地。Bjarni Herjolfsson以及Leif Eriksson(Erik the

Red之子)沿著前人的航線更抵達了北美洲大陸。

|

摘自Thurman, H. V. (1993) |

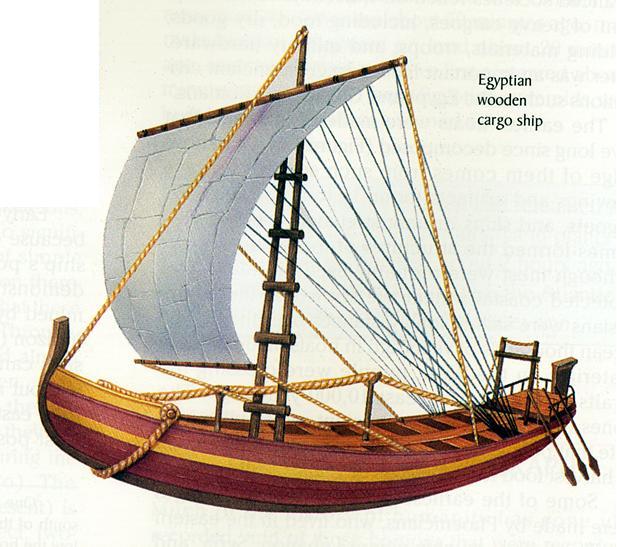

此外,阿拉伯人也在紅海、波斯灣、以及印度洋活躍,並與菲洲、印度、東南亞以及中國發展海上貿易,阿拉伯人發展了一些天文航海用的測天工具同時更將中國的羅盤帶入了西方世界。

上圖:埃及的木貨船,阿拉伯船應當與此頗相似。

摘自Stowe, K. (1995) "Exploring Ocean Science", 2th ed.。

上圖:埃及的木貨船,阿拉伯船應當與此頗相似。

摘自Stowe, K. (1995) "Exploring Ocean Science", 2th ed.。

這個時代(由漢至明),中國人的航海以及造船技術都是當時世界頂尖第一流的, 船是世界最大的也是最好的,老祖宗們發現了磁石,設計了指北針、四分儀(西方六分儀的前身)、測風裝置,繪製了海圖,發明了隔堵,使用榫結構以及金屬構件造船等等,當時中國大船舶要比各國船舶大十餘倍同時也更為堅固。

|

六分儀,早年天文航海測天、測角時所使用的工具。 |

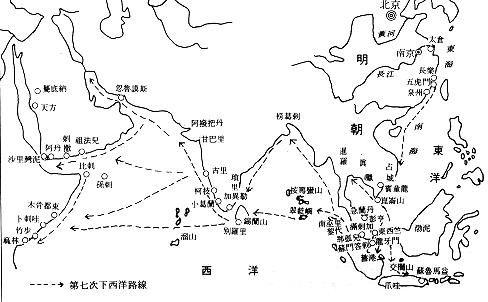

中國在世界航海史上的巔峰時期是鄭和七下西洋,由1405年至1433年, 艦隊由62艘大船(每艘長約110公尺、寬18公尺)、27800人組成,遠航至東非以及阿拉伯半島。 這是世界航海史上空前的規模。

文藝復興(公元1200起)時代,歐洲開始恢復對藝術和知識的重視。此時,東方的航海術以及羅盤等也傳入了西方。藉助於羅盤的幫助,西方水手開始克服了看不到北極星的恐懼,重新向外探索。1275年的歐洲航海圖上已標示了羅盤的方向。1420年葡萄牙亨利王子(Prince Henry the Navigator)創設航海學校,聘請有經驗的義大利航海員、製圖員教導葡萄牙水手。同時代,西班牙人迫使莫爾人退出西班牙南部並且虜獲了伊斯蘭圖書館, 從這些藏書中西方人重新獲得了遺忘的知識,例如1482年重刊Ptolemy 150AD的世界地圖。 1453年默哈穆德二世蘇丹佔領了君士坦丁堡,切斷了東西方的貿易通道,因此歐洲急需尋找替代的貿易通道,另外由君士坦丁堡撤出的希臘人也帶回了西方早已遺忘的世界地理知識。這些因素促成了歐洲人向外發展。

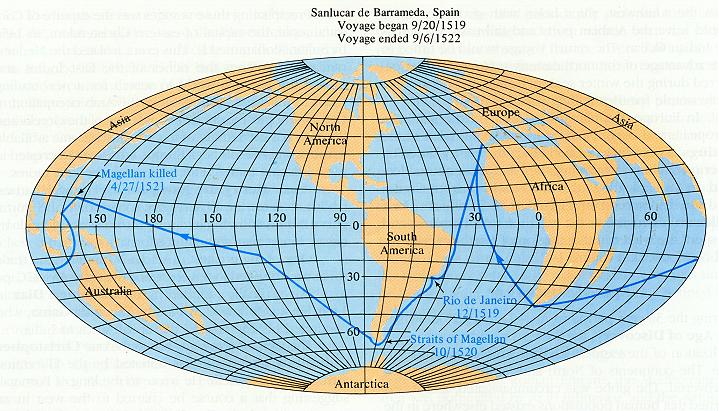

麥哲倫的航線。摘自Thurman, H. V.

(1993)"Essentials of Oceanography", 4th ed.。

麥哲倫的航線。摘自Thurman, H. V.

(1993)"Essentials of Oceanography", 4th ed.。

1416年葡萄牙人「發現」加那利群島,1430年「發現」亞述爾群島 ,1487至1488年狄亞士(Bartholomew Diaz)繞過好望角,1497年達伽馬 (Vasco da Gama)繞行菲洲航行至印度。1474年義大利佛羅侖斯天文學家Toscanelli 寫信給葡萄牙王,建議向西航行可抵印度,但他所附地圖卻大大低估了相對的距離。 哥倫布(Christopher Columbus)則向Toscanelli要了一份複本,然後向西班牙獻策西行。1492年8月3日,哥倫布帶了三條船、88人離開加那利群島,10月12日 抵達巴哈馬群島。1497年英國人John Cabot由高緯區西航至北美東北部。

1519年至1522年麥哲倫(Ferdinand Magellan)帶領五條船以及230名水手西航,由大西洋繞經麥哲倫海峽至太平洋、印度洋、菲洲南端,最後於 1522年9月8日返回Seville時僅剩一條船以及18名衣衫襤褸的水手,麥哲倫本人則死於菲律賓。 麥哲倫航次証明地球為圓形。這一段時期對歐洲人而言,可稱為「新世界發現期」,歐洲各國 紛紛向外洋探測、開發殖民地,不斷「發現」「新」的土地,相對也增加了歐洲人對世界地理、海洋分佈的了解,同時對造船工藝、航海技術均有長足發展。

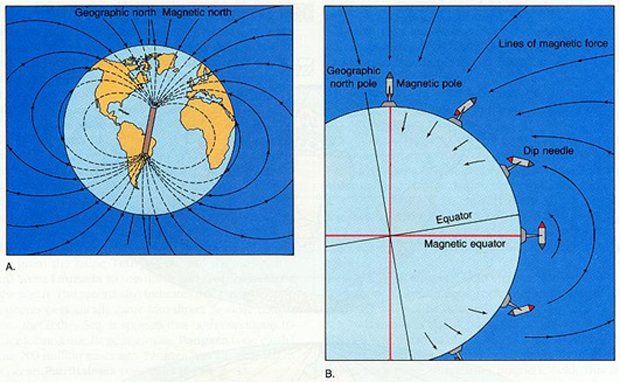

十五世紀中葉以後航海術突飛猛進,1567年包爾乃 (William Bourne)發明計程儀(log)可計算航程,1569年麥卡脫(Geradus Mercator)發明圓柱投影法(又稱麥卡脫投影),1600年英國物理學家基布特(Sir William Gilbert) 認知到地磁之兩極並發現在陰天可應用磁傾角測定船之緯度。1609年天文學家伽利略 (Galileo Galiloi)發明天文測天術,同年克卜勒(Johnn Keppler)發明天文航海的三定律, 迄今猶在使用。1772年英國海軍柯克上校(James Cook)繞南極航行一週並作測量, 自此世界海洋之概略形勢便被完全明瞭。

地磁場分佈(A)以及磁傾角

隨緯度變化情形示意圖(B)。

地磁場分佈(A)以及磁傾角

隨緯度變化情形示意圖(B)。

摘自Thurman, H. V. (1993)

"Essentials of Oceanography", 4th ed.。

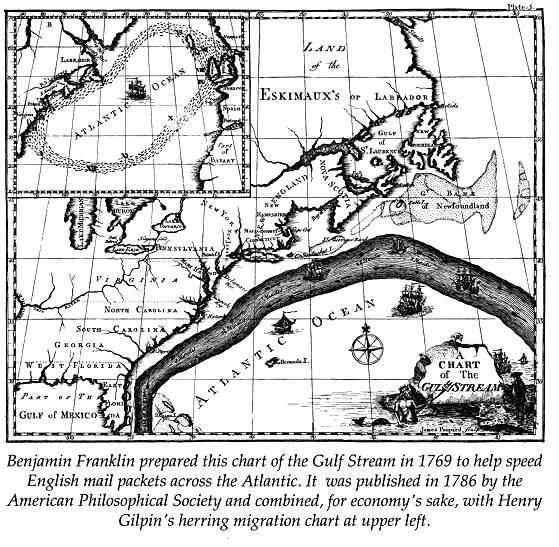

在「地理大發現」時代之後,近代海洋學開始萌芽。 1725年意大利人馬西里(Count Luigi Ferdinando Marsigli)發表「海洋自然史」, 其內容包括﹕海底地形、海水性質、海水運動、海中植物與海中動物。1770年,富蘭克林 (Benjamin Franklin)發表墨西哥灣流圖。

|

|

1806年英國蒲福少將(Francis Beaufort)提出海面風力分級法,1814年亨鮑(Alexander von Humboldt)提出水色辨認法以及水溫遞減因素,1836年達爾文(Charles Darwin)提出島嶼地質結構以及物種起源等學說。

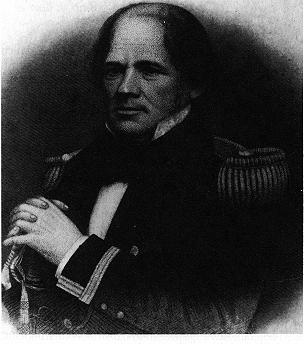

1842年,美國海軍上尉兼海洋學家莫銳(Matthew Fontaine Maury)因殘廢而終生服務於海圖及測量儀器之保管工作,他利用閒暇研究成千累萬之航海日誌,將海洋中之風與流的觀測資料整理成海流圖,1848年又發現平均海流與平均風速(大氣環流)間有密切關係,同時呈旋渦運動並且隨季節變化,這些是物理海洋學上重要的進步。

|

莫銳於1859年所發表的北大西洋水深圖。摘自Neumann, G. and

Pierson, W.J., Jr. (1966) "Principles

of Physical Oceanography"。  |

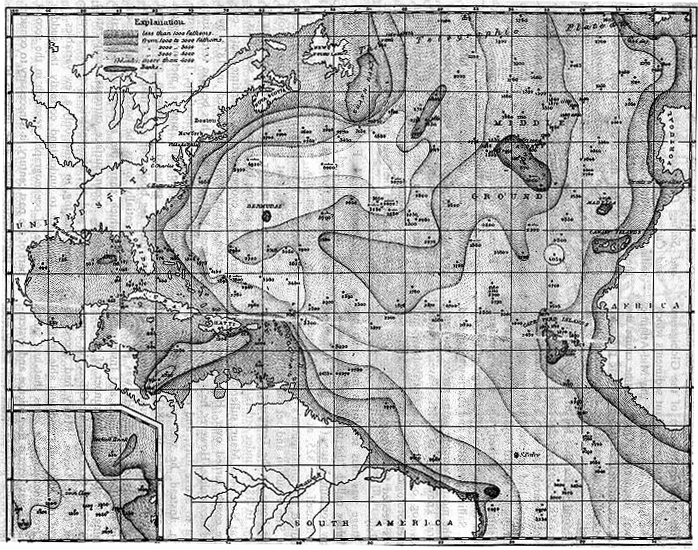

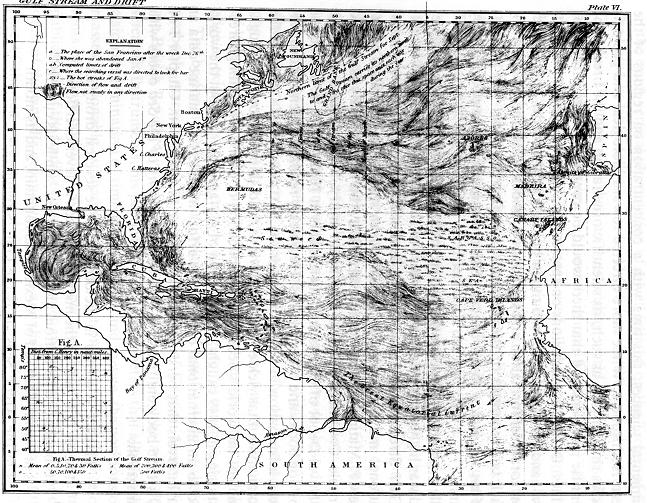

Maury1855年「The Physical Geography of the Sea」

一書中所刊印之「灣流與漂流」圖,

Maury1855年「The Physical Geography of the Sea」

一書中所刊印之「灣流與漂流」圖,

顯示由船舶航海報告中所推衍出的流線,

圖左下角之插圖為沿美國東岸Virginia向東南延伸之

測線上表面海溫分佈情形。

摘自Apel, J. R. (1987) "Principles of Ocean Physics"。

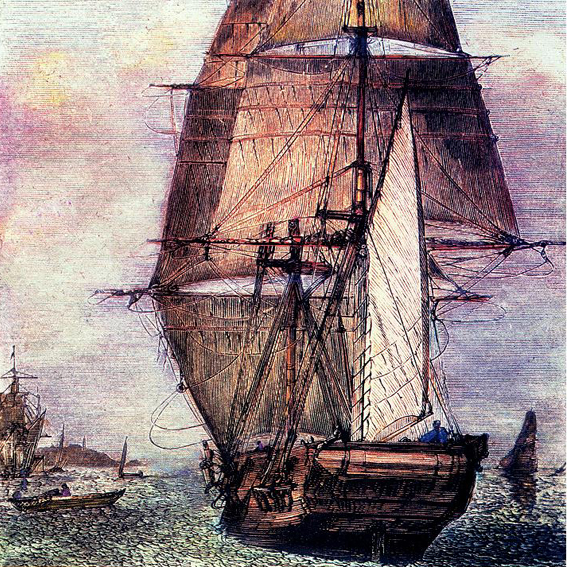

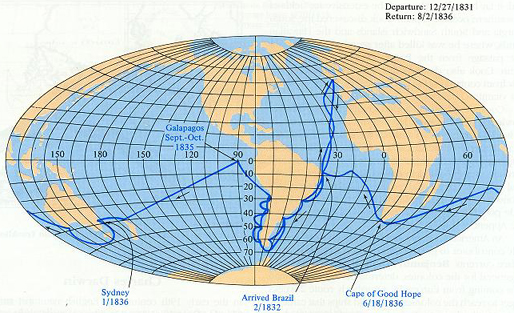

達爾文以博物學家身份隨著小獵犬號(HMS Beagle)航行了五年,

達爾文以博物學家身份隨著小獵犬號(HMS Beagle)航行了五年,

圖為小獵犬號於1832年7月5日泊於Rio de Janeiro外海的情形。

摘自Stowe, K. (1995) "Exploring Ocean Science", 2th ed.。

|

|

|

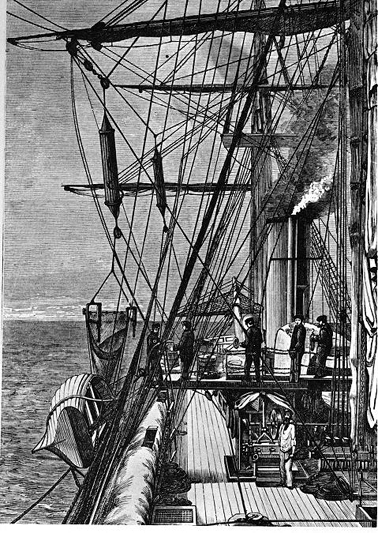

這些著作啟發了歐美各國對海洋科學的探討。 英國首先組織了大規模的海洋科學探測隊,由愛丁堡大學教授湯姆遜 (Charles Wyille Thomson)率領出海,如1868年閃電號(Lighting), 1869-1870年豪豬號(Porcupine),探測愛爾蘭西方深海、葡萄牙海、 地中海與西部大西洋等海域。1873-1876年乘挑戰號(Challenger) 探測全世界三大洋與南大洋,探測項目包括海水溫度、鹽度、比重、化學成份、 海洋生物、海底沈澱等。其後,經二十年之整理與研究,發表50巨冊探測報告書。 這是有史以來初次最詳盡的海洋調查,由此刺激了其他國家急起直追,互相競爭。

|

|

|

|

|

這段期間各國相互競爭,研究項目、探測方法、 測量儀器與資料處理均各自為政,無法相互利用。1901年遂有國際海洋協會之正式成立,統一改善觀測儀器與觀測方法,啟發了廿世紀海洋學之蓬勃發展。

|

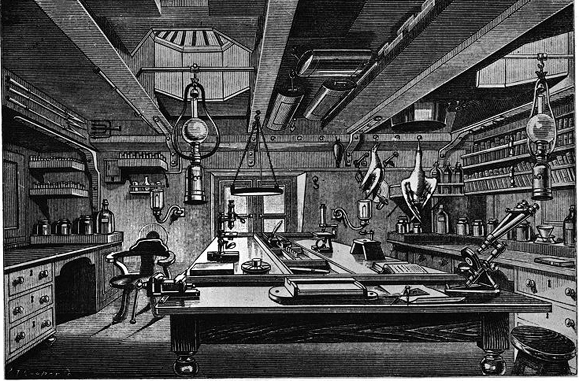

挑戰號上的生物實驗室。

摘自Scientific American (1977) "Ocean Science"。 挑戰號上的生物實驗室。

摘自Scientific American (1977) "Ocean Science"。

|

|

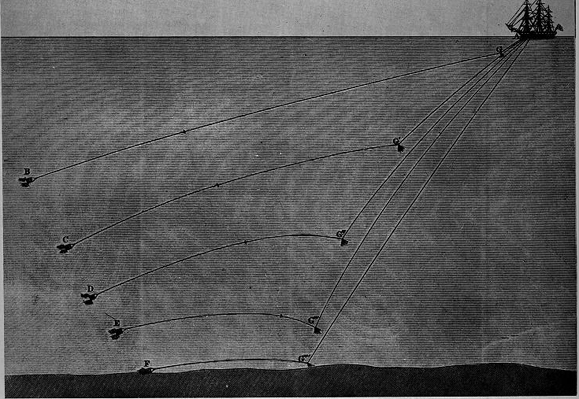

挑戰號深水拖曳採樣示意圖。摘自Scientific American (1977) "Ocean Science"。 挑戰號深水拖曳採樣示意圖。摘自Scientific American (1977) "Ocean Science"。

|

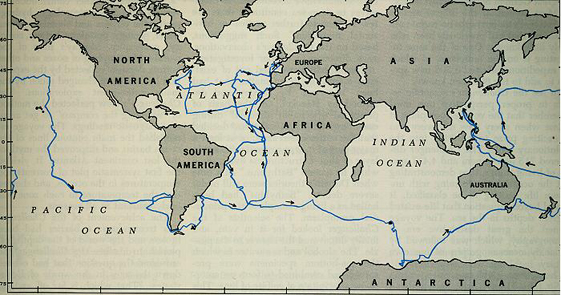

挑戰號的環球作業航跡圖。

摘自Scientific American (1977) "Ocean Science"。

挑戰號的環球作業航跡圖。

摘自Scientific American (1977) "Ocean Science"。

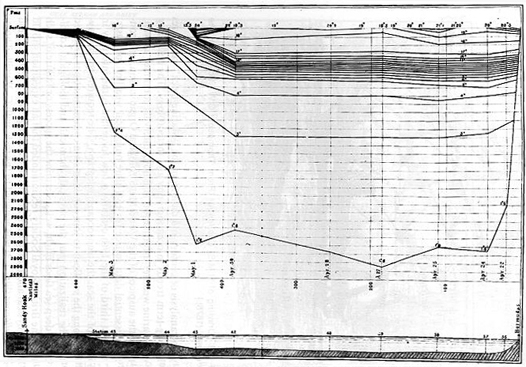

挑戰號於1873年所測由Bermuda

至Sandy Hook(美國紐澤西)測線上之水溫垂直斷面分佈情形。

挑戰號於1873年所測由Bermuda

至Sandy Hook(美國紐澤西)測線上之水溫垂直斷面分佈情形。

摘自Apel, J. R. (1987) "Principles of Ocean Physics"。

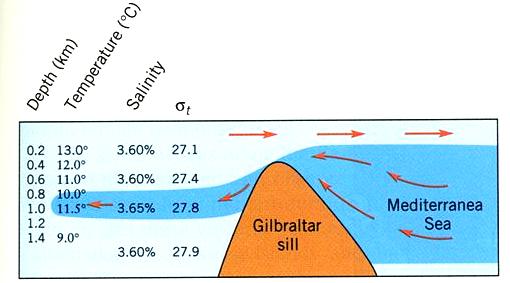

二次大戰前,海洋學研究方面以德國居於領導地位,尤以物理海洋學更是遙遙領先其他各國。海洋生物學方面則以挪威、 英國成就較高。二次大戰時,德國便將物理海洋學的知識應用於戰場, 使英國莫測高深。例如英軍在直布羅陀海峽設有監聽哨以防止德國潛艇進入地中海,但是英國艦艇在地中海內仍時遭德軍潛艇攻擊,使英軍甚為困惑, 後來才知道原因。由於直布羅陀海峽上、下層流向不同,上層係由大西洋流入地中海,下層則由地中海流往大西洋,流速2-4節。德國與義大利潛艇即利用此洋流,在接近海峽時視進出需要而潛入不同深度水中,然後停車隨水流運動,而得以自由進出地中海。

|

|

戰後,一切情勢改觀。德國科學家被美、 蘇分別延攬,並形成東西集團彼此相互科學競賽,使科技進步的速度愈來愈快。 雙方在軍事科技上更是大力投資,為了海軍遠洋作戰以及反潛所需,雙方對全世界海洋均全力進行詳盡的調查探測。後來隨美蘇和解,冷戰不再,各國在海洋研究上的投資均大為減少,研究重點也從外洋縮回至經濟水域,也比較重視與環保相關的課題。目前世界上海洋學最進步的國家首推美國,俄羅斯已無復昔日雄風,英、德、法、加、日本等均為先進國,我國與大陸相比二者原在伯仲之間,與各先進國相比仍有相當大的差距;然而大陸近年在海軍軍備與海洋研究上均大力投資,加以新一代人才輩出,旅外或海歸的海洋科學家不論數量與素質都呈井噴式躍昇,早已非昔日吳下阿蒙,以其人力優勢假以時日將可望成為世界海洋研究之主力。

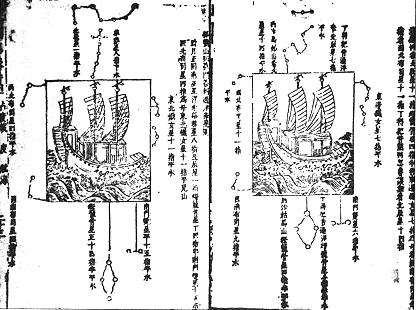

古代﹕古代中國對世界文明進化的三項最重大發明分別為印刷術、火藥以及指南針。其中第一項影響到文化,第二項軍事,第三項則為航海術。春秋戰國時代(二千多年前)先人們便用天然磁石磨成杓狀─司南,這是最原始的指南針。一千五百年後,北宋初年中國人發明了製造人工磁鐵的方法,當時之武經總要(約1044年所撰)即記載了指南魚的製法,另外宋代還有指南龜,均廣泛用於航海術。明成祖永樂三年六月十五日(1405年7月11日)三保太監鄭和率大帆船62艘,兵員約27800人,初下南洋訪問三十餘國,歷三年返國。其後十七年間鄭和共七下西洋,遍歷南海及印度洋各口岸,這是中國航海史上的巔峰時期。當時所用之航海指南(順風相送) 其手抄本迄今猶保存在英國牛津圖書館內,該本序文中有「永樂元年,奉差前往西洋等國開詔。累次較正針路,牽星圖樣,海嶼水勢山形,圖盡一本。山為微薄,務要取選能諳針深淺更籌,能觀牽星山嶼,探打水色淺深之人在船,深要宜用心,反覆仔細推詳,莫作泛常,必不誤也」等語。(順風相送)主要內容分為兩部份:第一部份為氣象觀測、導航定向、計更測水之法,包括日月出入、畫夜長短、潮汐消長、四季雷電、星辰轉移、風向海汎等,以及定羅經下針、定船行更數、測水之深淺和若干航行中的禁忌。第二部份則是各處山形水勢以及往返針路,這也是其主要內容。 (註:針路即為航向)

|

|

|

| |

鄭和下西洋航行的各種史籍,是中國古代航海技術的概覽興總結。如鞏珍(隨鄭和第七次出航)在「西洋番國志」中, 曾提綱挈領地介紹了末次下西洋的精湛航技﹕「往還五年,經濟大海,綿邈瀰茫,水天連接。四望迥然,絕無纖翳之隱蔽。惟觀日月升墜,以辨西東﹔星斗高低,度量遠近。皆斲木為盤,書刻干支之字,浮針於水,指向行舟。經月累旬,畫夜不止。海中之山嶼形狀非一,但見於前,或在左右,視為準則,轉向而往。要在更數起止,記算無差,必達其所。」 至於著名的「鄭和航海圖」(原名為「自寶船廠開船從龍江關出水直抵外國諸蕃圖」收錄了外國地名三百有餘,更是中國古代流傳迄今最早的遠洋航海圖,集明初航海技術之大成。

|

鄭和第七次下西洋航路圖。 鄭和第七次下西洋航路圖。 |

以上有關鄭和部份係摘自姚楠、陳佳榮、丘進(1993) 「七海揚帆」,中華書局。

由上述足証明代當時人們對海洋狀況,水色深淺,山形水勢等均已有相當的了解。又如鄭成功率大軍渡臺灣海峽登陸作戰,亦表示當時對淺水海洋學之認識也有相當的基礎。古代中國雖然在工藝技術上有許多創新、突破,但終究並未形成近代科學發展的基礎。清代以來,閉關自守,與西方差距越拉越大,最後導致清王朝以及民族信心全面崩潰。

清末時陸續設有海洋科教育機構─如天津水產。

民國六年,山東省長公署創設山東省立水產試驗所於煙台。

民國十一年,海軍成立海道測量局(民國六十三年改名為海洋測量局,民國九十四年與海軍氣象中心整併改稱為海軍大氣海洋局),開始近海之測量與海洋調查,偏重於應用海洋學方面。

民國十七年,青島觀象台增設海洋科,專門從事膠州灣及其附近之海洋調查。 當時之中央研究院、北平研究院、山東大學、廈門大學等亦均開始海濱生物之研究。抗戰時,這些工作均全面停頓。

戰後,青島水族館首先恢復,青島觀象台亦與山東大學合作從事海洋生物以及海水性質的研究工作,其它研究機構亦積極計劃開展海洋調查工作,但因國共內戰全面爆發,所有工作又再停頓。

臺灣光復初,亦設有海洋研究所,由馬廷英先生主持,後因機構改組遭到裁併。日據時代在其總督府下設有水產試驗所,光復後由臺灣省政府接管持續至今(現隸屬行政院農業委員會)。民國四十一年,經濟部漁管處於基隆設立海洋研究室,負責漁業之研究。同年,臺灣省水產試驗所購置兩艘探測船,開始漁場調查以及海洋調查的工作。

民國四十四年,經濟部與臺大合辦漁業生物研究所。

民國四十八年,我國在中央研究院下成立「國際海洋研究會中國委員會」, 會址為國立臺灣大學(以下簡稱臺大),主席﹕阮維周,執行秘書﹕朱祖佑。

民國四十九年,我國派人參加國際合作之印度洋探測工作,這些人員成為我國日後海洋探測的種子教官。海軍工程學院在軍援支持下成立海洋學系, 分為海洋氣象與海道測量二組。

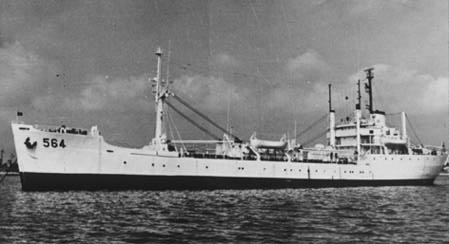

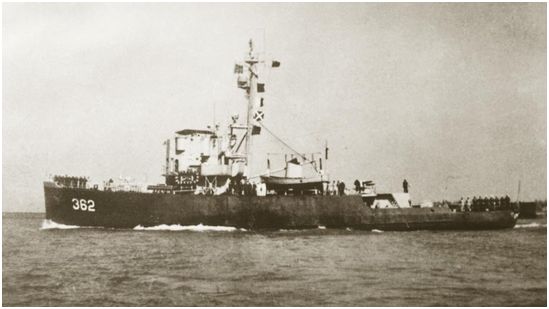

民國五十一年,海軍將「永定」號掃雷艦改裝成海洋測量船並改名為「陽明」艦,開始臺灣近海之海洋探測工作。

「陽明」艦係由海軍「永定」號掃雷艦改裝而成,其舷號原為「AGS-362」,後因勤務艦隊舷號編碼統一修改而成為「AGS-562」。引自http://60-250-180-26.hinet-ip.hinet.net/theme/theme-89/89-index4.html

「陽明」艦係由海軍「永定」號掃雷艦改裝而成,其舷號原為「AGS-362」,後因勤務艦隊舷號編碼統一修改而成為「AGS-562」。引自http://60-250-180-26.hinet-ip.hinet.net/theme/theme-89/89-index4.html

民國五十四年,私立中國文化學院(現文化大學前身)成立海洋系、海洋研究所,開風氣之先(目前均已裁撤)。

民國五十八年,臺大海洋研究所正式成立,招收研究生。同年海洋學院(現臺灣海洋大學前身)海洋系(現海洋環境資訊系前身)亦成立。

民國五十九年,海洋研究船「九連號」啟用,六十一年「九連號」自海軍除役移交給國科會(當今科技部前身)及臺大做為海洋研究用,七十三年功成身退。

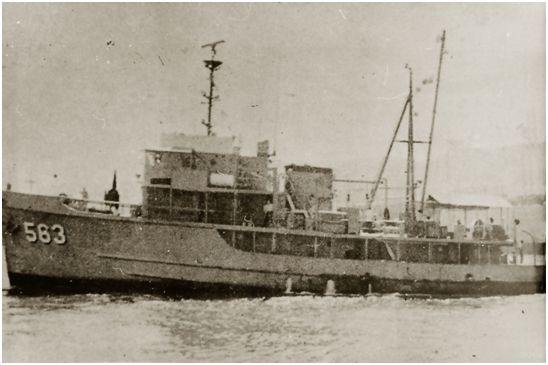

「九連」艦原為美國海軍"Sotoyomo"級輔助拖船「ATA-207

Geronimo」號,1945年1月4日下水,

3月1日成軍,1969年2月移交我國海軍,並於5月成軍做為海洋研究及測量艦,命名為「九連」編號「AGS-563」。「九連」號於1972年12月1日自海軍除役移交給國科會及臺灣大學做為海洋研究船,航艉加裝A架,船體塗裝由灰色改為白色,原舷號取消。引自http://60-250-180-26.hinet-ip.hinet.net/theme/theme-89/89-index4.html

「九連」艦原為美國海軍"Sotoyomo"級輔助拖船「ATA-207

Geronimo」號,1945年1月4日下水,

3月1日成軍,1969年2月移交我國海軍,並於5月成軍做為海洋研究及測量艦,命名為「九連」編號「AGS-563」。「九連」號於1972年12月1日自海軍除役移交給國科會及臺灣大學做為海洋研究船,航艉加裝A架,船體塗裝由灰色改為白色,原舷號取消。引自http://60-250-180-26.hinet-ip.hinet.net/theme/theme-89/89-index4.html

|

九連號研究船正在回收海流儀(1980年7月攝於臺灣北部澎佳嶼海域,該船當時已改隸臺灣大學)。 九連號研究船正在回收海流儀(1980年7月攝於臺灣北部澎佳嶼海域,該船當時已改隸臺灣大學)。 |

民國七十四年,海研一號研究船返國服役,國科會將該船交由臺灣大學海洋研究所統籌營運管理。關於海研一號之基本資料可參看『海研一號網頁』,船上重要儀器設備可參看『海研一號貴重儀器中心』網頁。

民國七十五年國立中山大學成立海洋科學學院。

|

海研一號研究船。(攝於東沙外海,2008年8月16日) 海研一號研究船。(攝於東沙外海,2008年8月16日) |

民國八十二年,海研二號與海研三號在高雄交船啟用,國科會將二船分別交由臺灣海洋大學以及中山大學負責管理及營運。有關海研二號之基本資料可參看『國立臺灣海洋大學研究船船務中心』網頁,海研三號則請參看『海研三號研究船』網頁。

海研二號研究船。(攝於澎湖水道,2002年6月1日)

海研二號研究船。(攝於澎湖水道,2002年6月1日)

海研三號研究船。(攝於碧砂漁港,2005年8月3日)

海研三號研究船。(攝於碧砂漁港,2005年8月3日)

民國八十四年9月16日海軍新一代海洋測量艦AGS-1601「達觀」號在左營成軍,八十五年3月1日正式服勤。在九連艦移轉國科會後以及達觀艦成軍前,海軍另有兩艘測量艦服役,分別是「九華艦」(AGS-564)與「武康艦」(AGS-514),達觀艦成軍前後二艦陸續除役。

|

|

|

「九華艦」(AGS-564)

(照片原始來源不可考) 「九華艦」(AGS-564)

(照片原始來源不可考) |

「武康艦」(AGS-514)

(此為該艦在美海軍服役時舊照,當時之編號為USS Mark AKL-12,引自NavSource

Online: Service Ship Photo Archive) 「武康艦」(AGS-514)

(此為該艦在美海軍服役時舊照,當時之編號為USS Mark AKL-12,引自NavSource

Online: Service Ship Photo Archive) |

「達觀」號海洋測量艦(本圖係當年由軍方提供,其出處現已不可考)。達觀艦全長93公尺、全寬15.5公尺、全高37.1公尺、吃水5.1公尺、排水量達3,200噸。巡航速率15節以上,作業速率則一般為12節,最低可至3節以下。持續之續航能力高於一萬海哩。達觀艦雖為測量艦,其裝備亦可進行海洋物理、生物、化學、地質、氣象等多面向之研究作業。

「達觀」號海洋測量艦(本圖係當年由軍方提供,其出處現已不可考)。達觀艦全長93公尺、全寬15.5公尺、全高37.1公尺、吃水5.1公尺、排水量達3,200噸。巡航速率15節以上,作業速率則一般為12節,最低可至3節以下。持續之續航能力高於一萬海哩。達觀艦雖為測量艦,其裝備亦可進行海洋物理、生物、化學、地質、氣象等多面向之研究作業。

|

|

|

「達觀」號海洋測量艦協助「南海季風實驗」計畫,在南海中部維護ATLAS浮標時所攝。 |

「達觀」號海洋測量艦泊於太平島外海時所攝。 |

民國八十六年國科會以研究計畫型式在臺大成立「國家海洋科學研究中心」(簡稱海科中心)。民國九十四年海科中心移轉國家實驗研究院,先改名為「臺灣海洋科技研究中心籌備處」,後於民國九十七年正式成立「臺灣海洋科技研究中心」。

民國101年海研五號於高雄交船啟用,國科會將該船交由國家實驗研究院臺灣海洋科技研究中心負責營運管理。

海研五號研究船(引自臺灣海洋科技研究中心網頁,本圖目前已下架)。民國103年10月10日該船在結束海上實驗作業返回母港(安平)高速航行途中,不幸於澎湖本島東北方4-5浬處之北淺石與外淺石一帶觸礁,致船腹破損大量進水,失去動力後漂至查坡嶼附近沈沒。

海研五號研究船(引自臺灣海洋科技研究中心網頁,本圖目前已下架)。民國103年10月10日該船在結束海上實驗作業返回母港(安平)高速航行途中,不幸於澎湖本島東北方4-5浬處之北淺石與外淺石一帶觸礁,致船腹破損大量進水,失去動力後漂至查坡嶼附近沈沒。

關於政府播遷來臺後物理海洋學在臺灣的發展歷程請參閱第十章第二節。

四、海洋學之應用

一、航運方面﹕

改進港埠設計、改良天氣預報、建立警報系統、節 約航法、水下航行等。

二、漁業方面﹕

養殖、人工魚礁、資源管理、海洋牧場等。

三、工程方面﹕

船舶設計、海洋工程、環境評估、海底礦產、海洋能源等。

四、軍事方面﹕

反潛作戰、偵搜、雷射導引武器等。

五、其它﹕

提煉醫藥及工業原料、海上遊憩活動等。

|

|